一応自分なりに完成に至った2号機ですが、実用に際して大きな問題があります。

それは見掛けとは裏腹に、非常に窮屈なライディングポジションになってしまう事です。

これは一度でも乗った事のある方なら実感されていると思います。

シートをいっぱいに下げた状態だとこの様に手足を折り畳んだ窮屈かつ滑稽なライディングポジションになってしまいます。

「もっと上体を反らしてふんぞり返れよ」と言われそうですが、ペダルが近すぎて踏み込みが出来ず、どうしても上体を起こさざるを得ないのです。

因みに私の身長は177㌢です。

では、何故この様なポジションになるのでしょうか?

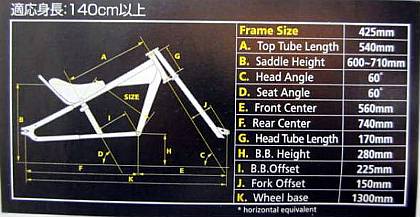

これは当該自転車のフレーム寸法表です。

「Frame Size」を見ますと425mmになっていますが、380~430mmであれば別に問題がない様に思えます。

しかし、これは一般的なシートチューブ下にBBが在り、サドルを上げて使用する事が前提の一般的なシティーサイクルやATBフレーム構造での話です。

更にBB Off Setを見ると225mmになっており、逃げがある様な錯覚に陥ってしまいます。

この様に前後ふたつの三角形で構成されたフレームを見慣れていると、単に数値を見ただけでは常識の範疇だと思い込みがちです。

1号機のスポイラーと比較してみました。

レンズの焦点距離や撮影角度によるデフォルメが無い様にカタログ写真を使用し、タイヤサイズを合わせて重ねてあります。

寸法が判りやすい様に10inの定規を載せてありますが、リアホール径が20inですからその半分で割り出してあります。

これを見ると、ハンドルホルダーで20㌢近く、BBに至っては25㌢以上後退している事が判ります。

このBBの後退量が大きな原因で、ペダルが一番シートに近づいた位置に来た場合にはシート天端との距離は30㌢ソコソコしかありません。

このフレーム寸法よる不都合を解消するにはサドルを引き上げるしかありません。

シートチューブが60度のアングルになっている為、地面からの高さだけでなくBBからも離れる事になります。

で、サドルを引き上げるとこの様な容姿となります。

画像はシートポストに刻印されたMAXの位置まで引き上げたものですが、この状態でも私にはまだまだ窮屈。

162㌢の連れでも決して楽と言えるポジションにはなりません。しかしシートクランプが一般的な自転車よりも下方に配されている為、力学的な点から考えるともう少し下げる必要があり、調整範囲は益々狭くなります。

こうなるとチョッパーでも何でもなく、ハンドルを絞ったエイプハンガーにでも交換すればシートの代わりに座椅子を取り付けた400ccクラスのミニバイクの自転車版です。

この様に、スポイラーの1/3近い廉価チョッパーは、コストダウンのしわ寄せがスチールフレームやリジットフォークだけでなくフレームサイズにまで及んでおり、飾るには錆びやすく、乗るにはポジションがコミカルになるモデルだと言えます。

因みに新車時の価格は\38000-前後だった様で、高いと思うか安いと思うかは人それぞれかと思いますが、私の感想では当然前者です。

念のためにバチ物と比較してみました。

ご覧の通りフレームのデザインは異なるものの、サイズは全く同じです。

恐らくブームに便乗して寸法は丸ごとパクった結果なんでしょうね。

元々連れ用に入手した2号機ですから私が乗る事は無いのですが、乗車時にはサドルを引き上げ、駐輪時にはサドルを下げるという儀式は避けられそうにありません。

カワサキのW1に乗っていた頃、メンバーが一服している最中に自分だけ彼方此方のボルトを増し締めしていた事を思い出します。