しつこくジャガチャリのレポが続きますが、最大の問題であるフロントフォークの改修に入ります。

一番の解決策はリジット化ですが、1インチスレッドで20インチ用、しかもカンチ台座つき等という条件のフォークは直ぐには見つかるものではありません。

それに踏切や車歩道との段差など、外乱を受けやすい小径車ではフロントのサスペンションは捨てがたく、何よりもリジット化によるフレームのストレスが気になる所です。(個人的には支那のアルミ溶接は特別信用していません)

と言うわけで、禁断のフォーク分解に入りますが、メンテナンスマニュアルが付属していないだけでなく、メーカーさえ不明のフォーク分解は非常に危険ですので、分解時の画像や方法は割愛させて頂きます。

すこぶる動きが渋いフォークインナーを三つ又から取り外し、片側ずつ動かしてみると、バネレートが強い印象があるものの、思いの外スムーズに動きます。

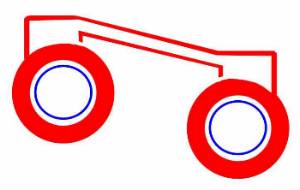

但し片側だけストロークさせると、残りの片側はアウターごと捻る事が発覚。

図は動きを示したものですが、決して誇張している訳ではありません。

ブリッジアーチを改めて観察すると、カンチ台座ごとスチールプレスになっています。

青矢印部分でブレスになっている様子が解るかと思います。しかもカンチ台座(赤矢印部)はスタッドの受けがナットを溶接しただけになっています。

更に恐ろしいのはアウターの外側の赤丸で囲んだ部分のみを溶接して取り付けてある事です。

ブリッジアーチの意味を理解していないと言うよりも、リニアプルブレーキにする為に台座が必要だっただけの様な構造です。

これはダストブーツが破れた為に下駄車のリッジランナーから引退させたSR SUNTOURのフォークです。ワーニングステッカーではレジャークロスカントリー用になっていますが、ダンパーやサグ調整が出来ない為にシティーサスペンションの一種として分類しています。

本格的なサスフォークは片側にダンパー、反対側にクッションと相反する働きを持たせている為、左右がバラバラに動かないようにブリッジアーチで繋いでいます。

また、両側にクッションが入ったダンパーレスのタイプでも、コイルスプリングが伸縮する際に両端に発生する回転力を押さえる為に非常に強固に作られています。

このフォークもアーチとカンチ台座が一体の鋳物で形成されており、アウターとは厚入接着によってほぼ一体化されています。

強度確保の為にデッドストックのテクトロ製ブレーキブースターを取り付けてみました。結果として、ブレーキ掛けに際してブースターが前方に傾きます。台座が単なるプレス鉄板である為、スタッドが開けなくなった分だけ下方向に力が加わる様です。